-

テロワール「蒔絵 MAKI-E」

¥46,200

「テロワール」〜蒔絵 MAKI-E~ 木の質感と木目を生かした拭き漆仕上げのテロワール「然 ZEN」に蒔絵師が0.3㎜ほどの細い筆で繊細な絵を描き、貝を張り、金を蒔いて作り上げた逸品。 アール・ド・テロワールのコンセプト「自然と人の繋がり」を日本の伝統工芸「蒔絵」で表現した芸術作品です。 飲み口に木製ならではの触感があり、すっきりとした白ワインや軽やかな赤ワインの酸味との相性は抜群です。口当たりの質感がワインの印象を引き締め、骨格を引き立たせてくれます。美しい蒔絵の雰囲気に合わせて、豊潤なシャンパーニュをゆったりと楽しむのもオススメです。 形状は、ワインの香りを最大限に生かすことのできるチューリップ型。飲み口は薄く高級感があり、内側のラインも液体がスムーズに流れるよう設計されています。 片手に品よく収まる大きさ。 底の部分は丸く仕上げてあるので、テーブルに置いて起き上がり小法師のようにコロコロと揺らすととてもかわいらしいのです。 木の特性として温度が伝わりにくいので、直接ボウルの部分を手で持ちながら、ワインと共に漆の手触りもゆっくりと楽しむことができます。 「テロワール」シリーズは、製作時期が限られています。 木地は日本のミズメザクラ。優れた技術を持つ木地師がろくろで挽いて作ります。そして美しい木材が採れる季節は冬。 一方、塗師が塗っているのはウルシの木から採れる天然の漆。湿度や気温と呼応する漆のこの塗りが美しく仕上がるのは春から夏。 Art de Terroirは、自然の営みに寄り添ってモノづくりをしています。したがって木目も一つずつ異なります。それぞれが唯一無二の個性ある表情をしています。また底が丸いため、ほんのわずかに傾いていることがあります。これは木の年輪の目の詰まり方がそれぞれの部位で異なるからです。重心を保つよう、底に厚みを持たせたデザインになっていますのでご安心ください。 どうぞ日本の風土が育んだ自然の営みを感じながら、楽しんでお使いください。 なお、塗りあがりから間もない漆器は漆の匂いがする場合があります。ご使用されても問題ありませんが、箱にしまい込むのではなく、空気に触れさせてときどき使って洗ってください。自然に匂いは消えていきます。 漆器は育てる器と言われます。 年月をかけて使い込むほどに艶が上がったり、色が明るくなったり、表情を変えていきます。 じっくりとワインを熟成させていくように、テロワールもあなたのお手元でどうぞゆっくりと育ててください。 サイズ(手しごとのためサイズは概ねです。) 口径63mm x 最大径 83mm x 高さ79mm 素材 ミズメザクラ 塗り 天然漆 拭き漆 黒 作り手 木地 :畑尾勘太 塗師 :塗師一富 蒔絵師:蒔絵工房てるい <漆器を長くお使いいただくために> 漆器は仕舞い込まず、ときどき使っては洗うことで湿度が保たれ、長持ちします。 温かい飲み物を入れることもできますが、熱湯はお避け下さい。変色する場合がございます。 洗うときは長時間の浸水を避け、やわらかいスポンジ等を使ってください。 台所用の中性洗剤を使用しても問題ありません。洗った後はすぐに拭くと、カルキ滲みを防ぐことができます。拭き上げには手ぬぐいのような柔らかい布をお勧めしています。 食器洗い機、電子レンジは使用しないでください。 塗り上がりから間もない漆器は漆の匂いがすることがありますが、ご使用いただいても問題はございません。早めに匂いをけすためには箱の中にしまい込まずにお使いください。使わないときも箱から出しておくことをお勧めします。温かい飲み物やアルコール度数の高いお酒を入れると匂いを強く感じる場合がございますのでご留意ください。 保管はエアコンの直風(乾燥)や直射日光(紫外線)が当たらないところにお願いします。 可能な限り、お直しや漆の拭き直しも承ります。お気軽にお問合せください。

-

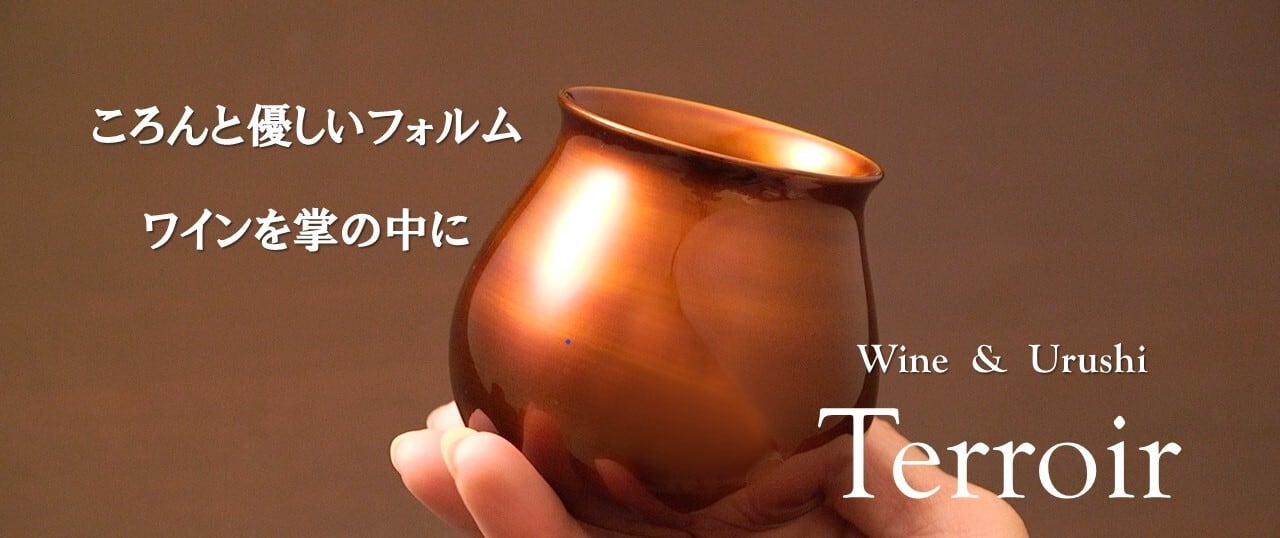

テロワール「煌 KIRAMEKI」

¥30,800

「テロワール」〜煌 KIRAMEKI~ 最高の質感と同時に、見た目の華やかさも追求した究極の酒器。この色艶と煌きを出すことができるのは、一年のうち湿度と気温が高いほんのわずかな期間だけなのです。ソーテルヌなどの上質な甘口ワインを楽しむために開発された、「テロワール」シリーズの出発点でもあります。 とろりとした貴腐ワインのテクスチャーが、漆の艶やかな質感と重なり合い、至福の一口に。 黄金色の液体を注いだときの、器の中の美しいきらめきも格別です。 テロワールシリーズの形状は、ワインの香りを最大限に生かすことのできるチューリップ型。飲み口は薄く高級感があり、液体がスムーズに流れるよう設計されています。 片手に品よく収まる大きさ。 底の部分が丸く仕上げてあるので、テーブルにおいて起き上がり小法師のようにコロコロと揺らすととてもかわいらしいのです。 木の特性として温度が伝わりにくいので、直接ボウルの部分を手で持ちながら、ワインと共に漆の手触りもゆっくりと楽しむことができます。 「テロワール」シリーズは、製作時期が限られています。 木地は日本のミズメザクラ。優れた技術を持つ木地師がろくろで挽いて作ります。そして美しい木材が採れる季節は冬。 一方、塗師が塗っているのはウルシの木から採れる天然の漆。湿度や気温と呼応する漆のこの塗りが美しく仕上がるのは春から夏。なかでもこの「煌 KIRAMEKI」は、短い期間しか塗りません。 Art de Terroirは、自然の営みに寄り添ってモノづくりをしています。また底が丸いため、ほんのわずかに傾いていることがあります。これは木の年輪の目の詰まり方がそれぞれの部位で異なるからです。重心を保つよう、底に厚みを持たせたデザインになっていますのでご安心ください。 どうぞ日本の風土が育んだ自然の営みを感じながら、楽しんでお使いください。 なお、塗りあがりから間もない漆器は漆の匂いがする場合があります。ご使用されても問題ありませんが、箱にしまい込むのではなく、空気に触れさせてときどき使って洗ってください。自然に匂いは消えていきます。 月日をかけてワインを熟成させていくように、テロワールもあなたのお手元でどうぞゆっくりと育ててください。 サイズ(手しごとのためサイズは概ねです。) 口径63mm x 最大径 83mm x 高さ79mm 素材 ミズメザクラ 塗り 天然漆 作り手 木地:畑尾勘太 塗師:塗師一富 <漆器を長くお使いいただくために> 漆器は仕舞い込まず、ときどき使っては洗うことで湿度が保たれ、長持ちします。 温かい飲み物を入れることもできますが、沸騰したての熱湯はお避け下さい。変色する場合がございます。 洗うときは長時間の浸水を避け、やわらかいスポンジ等を使ってください。 台所用の中性洗剤を使用しても問題ありません。洗った後はすぐに拭くと、カルキ滲みを防ぐことができます。拭き上げには手ぬぐいのような柔らかい布をお勧めしています。 食器洗い機、電子レンジは使用しないでください。 塗り上がりから間もない漆器は漆の匂いがすることがありますが、ご使用いただいても問題はございません。早めに匂いをけすためには箱の中にしまい込まずにお使いください。使わないときも箱から出しておくことをお勧めします。温かい飲み物やアルコール度数の高いお酒を入れると匂いを強く感じる場合がございますのでご留意ください。 保管はエアコンの直風(乾燥)や直射日光(紫外線)が当たらないところにお願いします。 可能な限りお直しも承ります。お気軽にお問合せください。

-

テロワール「艶 TSUYA」

¥28,600

「テロワール」〜艶 TSUYA~ 漆特有のしっとりとした質感と、艶やかな舌触りを実現した玉虫塗仕上げ。 あらゆるタイプのワインを、滑らかで艶のある印象に変えてくれる魔法の器。特に厚みのある濃厚な赤ワインや樽熟したコクのある白ワインに。 玉虫塗は、紅色の透き漆がメタリックな光沢を見せる独特な塗り。東北地方発祥の伝統技法を卓越した塗師がさらに進化させて、たぐいまれな美しさを実現させました。何年も使い込むほどに透け感が増して、より明るい色味に変化していきます。漆器は育てる器。それを実感することのできる塗りです。 形状は、ワインの香りを最大限に生かすことのできるチューリップ型。飲み口は薄く高級感があり、液体がスムーズに流れるよう設計されています。 片手に品よく収まる大きさ。 底の部分が丸く仕上げてあるので、テーブルにおいて起き上がり小法師のようにコロコロと揺らすととてもかわいらしいのです。 木の特性として温度が伝わりにくいので、直接ボウルの部分を手で持ちながら、ワインと共に漆の手触りもゆっくりと楽しむことができます。 「テロワール」シリーズは、製作時期が限られています。 木地は日本のミズメザクラ。優れた技術を持つ木地師がろくろで挽いて作ります。そして美しい木材が採れる季節は冬。 一方、塗師が塗っているのはウルシの木から採れる天然の漆。湿度や気温と呼応する漆のこの塗りが美しく仕上がるのは春から夏。 Art de Terroirは、自然の営みに寄り添ってモノづくりをしています。また底が丸いため、ほんのわずかに傾いていることがあります。これは木の年輪の目の詰まり方がそれぞれの部位で異なるからです。重心を保つよう、底に厚みを持たせたデザインになっていますのでご安心ください。 どうぞ日本の風土が育んだ自然の営みを感じながら、楽しんでお使いください。 なお、塗りあがりから間もない漆器は漆の匂いがする場合があります。ご使用されても問題ありませんが、箱にしまい込むのではなく、空気に触れさせてときどき使って洗ってください。自然に匂いは消えていきます。 漆器は育てる器と言われます。 年月をかけて使い込むほどに艶が上がったり、色が明るくなったり、表情を変えていきます。 じっくりとワインを熟成させていくように、テロワールもあなたのお手元でどうぞゆっくりと育ててください。 サイズ(手しごとのためサイズは概ねです。) 口径63mm x 最大径 83mm x 高さ79mm 素材 ミズメザクラ 塗り 天然漆 作り手 木地:畑尾勘太 塗師:塗師一富 <漆器を長くお使いいただくために> 漆器は仕舞い込まず、ときどき使っては洗うことで湿度が保たれ、長持ちします。 温かい飲み物を入れることもできますが、沸騰したての熱湯はお避け下さい。変色する場合がございます。 洗うときは長時間の浸水を避け、やわらかいスポンジ等を使ってください。 台所用の中性洗剤を使用しても問題ありません。洗った後はすぐに拭くと、カルキ滲みを防ぐことができます。拭き上げには手ぬぐいのような柔らかい布をお勧めしています。 食器洗い機、電子レンジは使用しないでください。 塗り上がりから間もない漆器は漆の匂いがすることがありますが、ご使用いただいても問題はございません。早めに匂いを消すためには箱の中にしまい込まずにお使いください。使わないときも箱から出しておくことをお勧めします。温かい飲み物やアルコール度数の高いお酒を入れると匂いを強く感じる場合がございますのでご留意ください。 保管はエアコンの直風(乾燥)や直射日光(紫外線)が当たらないところにお願いします。 可能な限りお直しも承ります。お気軽にお問合せください。

-

テロワール「紅 BENI」

¥19,800

「テロワール」〜紅 BENI~ 天然木の素材感を楽しめる「紅 BENI」は、木の質感と木目を生かした拭き漆仕上げ。唇に触れる質感がワインの印象を引き締めてくれるので、すっきりとした白ワインや軽やかな赤ワイン、ロゼワインにおすすめです。スパークリングワインで、木目から立ち上る泡を楽しむのも。 同じ拭き漆の「然 ZEN」よりもひとつ工程を重ねて深い色合いを出しています。両方を比べるとほんの僅かに手触りや口当たりに違いがありますので、その繊細な比較もお楽しみいただけます。 形状は、ワインの香りを最大限に生かすことのできるチューリップ型。飲み口は薄く高級感があり、内側のラインも液体がスムーズに流れるよう設計されています。 片手に品よく収まる大きさ。 底の部分は丸く仕上げてあるので、テーブルに置いて起き上がり小法師のようにコロコロと揺らすととてもかわいらしいのです。 木の特性として温度が伝わりにくいので、直接ボウルの部分を手で持ちながら、ワインと共に漆の手触りもゆっくりと楽しむことができます。 「テロワール」シリーズは、製作時期が限られています。 木地は日本のミズメザクラ。優れた技術を持つ木地師がろくろで挽いて作ります。そして美しい木材が採れる季節は冬。 一方、塗師が塗っているのはウルシの木から採れる天然の漆。湿度や気温と呼応する漆のこの塗りが美しく仕上がるのは春から夏。 Art de Terroirは、自然の営みに寄り添ってモノづくりをしています。したがって木目も一つずつ異なります。それぞれが唯一無二の個性ある表情をしています。また底が丸いため、ほんのわずかに傾いていることがあります。これは木の年輪の目の詰まり方がそれぞれの部位で異なるからです。重心を保つよう、底に厚みを持たせたデザインになっていますのでご安心ください。 どうぞ日本の風土が育んだ自然の営みを感じながら、楽しんでお使いください。 なお、塗りあがりから間もない漆器は漆の匂いがする場合があります。ご使用されても問題ありませんが、箱にしまい込むのではなく、空気に触れさせてときどき使って洗ってください。自然に匂いは消えていきます。 漆器は育てる器と言われます。 年月をかけて使い込むほどに艶が上がったり、色が明るくなったり、表情を変えていきます。 じっくりとワインを熟成させていくように、テロワールもあなたのお手元でどうぞゆっくりと育ててください。 サイズ(手しごとのためサイズは概ねです。) 口径63mm x 最大径 83mm x 高さ79mm 素材 ミズメザクラ 塗り 天然漆 拭き漆 黒 作り手 木地:畑尾勘太 塗師:塗師一富 <漆器を長くお使いいただくために> 漆器は仕舞い込まず、ときどき使っては洗うことで湿度が保たれ、長持ちします。 温かい飲み物を入れることもできますが、熱湯はお避け下さい。変色する場合がございます。 洗うときは長時間の浸水を避け、やわらかいスポンジ等を使ってください。 台所用の中性洗剤を使用しても問題ありません。洗った後はすぐに拭くと、カルキ滲みを防ぐことができます。拭き上げには手ぬぐいのような柔らかい布をお勧めしています。 食器洗い機、電子レンジは使用しないでください。 塗り上がりから間もない漆器は漆の匂いがすることがありますが、ご使用いただいても問題はございません。早めに匂いをけすためには箱の中にしまい込まずにお使いください。使わないときも箱から出しておくことをお勧めします。温かい飲み物やアルコール度数の高いお酒を入れると匂いを強く感じる場合がございますのでご留意ください。 保管はエアコンの直風(乾燥)や直射日光(紫外線)が当たらないところにお願いします。 可能な限り、お直しや漆の拭き直しも承ります。お気軽にお問合せください。

-

テロワール「宙 SORA」

¥25,300

「テロワール」〜宙 SORA~ メタリックな風合いのクールな「テロワール」が登場! まるで金属や石器のように見えるのに、持つと軽くて優しい手触りに驚きます。 木地に漆を塗り重ね、仕上げに錫粉と炭粉を蒔いて、金属的な風合いを表現しています。 ひとつひとつ模様が異なることも、この作品の大きな魅力です。何年も使い続けることで、初めは黒っぽかった色調がほのかに明るくなって、中の模様が浮き出てくるように見える、経年変化もお楽しみください。 飲み口は適度にマットな質感。 スパークリングワインを注ぐと泡立ちがよく、メタリックな輝きが泡の姿を美しく際立たせてくれます。泡が少し落ち着いたとき、なお一層魅惑的に静かに輝く「宙 SORA」の内面は、まるで掌に収まる宇宙のようです。 形状は、ワインの香りを最大限に生かすことのできるチューリップ型。飲み口は薄く高級感があり、内側のラインも液体がスムーズに流れるよう設計されています。 片手に品よく収まる大きさ。 底の部分は丸く仕上げてあるので、テーブルに置いて起き上がり小法師のようにコロコロと揺らすととてもかわいらしいのです。 木の特性として温度が伝わりにくいので、直接ボウルの部分を手で持ちながら、ワインと共に漆の手触りもゆっくりと楽しむことができます。 「テロワール」シリーズは、製作時期が限られています。 木地は日本のミズメザクラ。優れた技術を持つ木地師がろくろで挽いて作ります。そして美しい木材が採れる季節は冬。 一方、塗師が塗っているのはウルシの木から採れる天然の漆。湿度や気温と呼応する漆のこの塗りが美しく仕上がるのは春から夏。 Art de Terroirは、自然の営みに寄り添ってモノづくりをしています。したがって木目も一つずつ異なります。それぞれが唯一無二の個性ある表情をしています。また底が丸いため、ほんのわずかに傾いていることがあります。これは木の年輪の目の詰まり方がそれぞれの部位で異なるからです。重心を保つよう、底に厚みを持たせたデザインになっていますのでご安心ください。 どうぞ日本の風土が育んだ自然の営みを感じながら、楽しんでお使いください。 なお、塗りあがりから間もない漆器は漆の匂いがする場合があります。ご使用されても問題ありませんが、箱にしまい込むのではなく、空気に触れさせてときどき使って洗ってください。自然に匂いは消えていきます。 漆器は育てる器と言われます。 年月をかけて使い込むほどに艶が上がったり、色が明るくなったり、表情を変えていきます。 じっくりとワインを熟成させていくように、テロワールもあなたのお手元でどうぞゆっくりと育ててください。 サイズ(手しごとのためサイズは概ねです。) 口径63mm x 最大径 83mm x 高さ79mm 素材 ミズメザクラ 塗り 天然漆 拭き漆 黒 作り手 木地:畑尾勘太 塗師:塗師一富 <漆器を長くお使いいただくために> 漆器は仕舞い込まず、ときどき使っては洗うことで湿度が保たれ、長持ちします。 温かい飲み物を入れることもできますが、熱湯はお避け下さい。変色する場合がございます。 洗うときは長時間の浸水を避け、やわらかいスポンジ等を使ってください。 台所用の中性洗剤を使用しても問題ありません。洗った後はすぐに拭くと、カルキ滲みを防ぐことができます。拭き上げには手ぬぐいのような柔らかい布をお勧めしています。 食器洗い機、電子レンジは使用しないでください。 塗り上がりから間もない漆器は漆の匂いがすることがありますが、ご使用いただいても問題はございません。早めに匂いをけすためには箱の中にしまい込まずにお使いください。使わないときも箱から出しておくことをお勧めします。温かい飲み物やアルコール度数の高いお酒を入れると匂いを強く感じる場合がございますのでご留意ください。 保管はエアコンの直風(乾燥)や直射日光(紫外線)が当たらないところにお願いします。 可能な限り、お直しや漆の拭き直しも承ります。お気軽にお問合せください。

-

テロワール「然 ZEN」

¥18,700

「テロワール」〜然 ZEN~ 木の質感と木目を生かした拭き漆仕上げ。飲み口にも木製ならではの触感があり、軽やかな赤ワインの酸味と相性は抜群です。スパークリングワインで、木目から立ち上る泡を楽しむのもおすすめ。 形状は、ワインの香りを最大限に生かすことのできるチューリップ型。飲み口は薄く高級感があり、内側のラインも液体がスムーズに流れるよう設計されています。 片手に品よく収まる大きさ。 底の部分は丸く仕上げてあるので、テーブルに置いて起き上がり小法師のようにコロコロと揺らすととてもかわいらしいのです。 木の特性として温度が伝わりにくいので、直接ボウルの部分を手で持ちながら、ワインと共に漆の手触りもゆっくりと楽しむことができます。 「テロワール」シリーズは、製作時期が限られています。 木地は日本のミズメザクラ。優れた技術を持つ木地師がろくろで挽いて作ります。そして美しい木材が採れる季節は冬。 一方、塗師が塗っているのはウルシの木から採れる天然の漆。湿度や気温と呼応する漆のこの塗りが美しく仕上がるのは春から夏。 Art de Terroirは、自然の営みに寄り添ってモノづくりをしています。したがって木目も一つずつ異なります。それぞれが唯一無二の個性ある表情をしています。また底が丸いため、ほんのわずかに傾いていることがあります。これは木の年輪の目の詰まり方がそれぞれの部位で異なるからです。重心を保つよう、底に厚みを持たせたデザインになっていますのでご安心ください。 どうぞ日本の風土が育んだ自然の営みを感じながら、楽しんでお使いください。 なお、塗りあがりから間もない漆器は漆の匂いがする場合があります。ご使用されても問題ありませんが、箱にしまい込むのではなく、空気に触れさせてときどき使って洗ってください。自然に匂いは消えていきます。 漆器は育てる器と言われます。 年月をかけて使い込むほどに艶が上がったり、色が明るくなったり、表情を変えていきます。 じっくりとワインを熟成させていくように、テロワールもあなたのお手元でどうぞゆっくりと育ててください。 サイズ(手しごとのためサイズは概ねです。) 口径63mm x 最大径 83mm x 高さ79mm 素材 ミズメザクラ 塗り 天然漆 拭き漆 黒 作り手 木地:畑尾勘太 塗師:塗師一富 <漆器を長くお使いいただくために> 漆器は仕舞い込まず、ときどき使っては洗うことで湿度が保たれ、長持ちします。 温かい飲み物を入れることもできますが、熱湯はお避け下さい。変色する場合がございます。 洗うときは長時間の浸水を避け、やわらかいスポンジ等を使ってください。 台所用の中性洗剤を使用しても問題ありません。洗った後はすぐに拭くと、カルキ滲みを防ぐことができます。拭き上げには手ぬぐいのような柔らかい布をお勧めしています。 食器洗い機、電子レンジは使用しないでください。 塗り上がりから間もない漆器は漆の匂いがすることがありますが、ご使用いただいても問題はございません。早めに匂いをけすためには箱の中にしまい込まずにお使いください。使わないときも箱から出しておくことをお勧めします。温かい飲み物やアルコール度数の高いお酒を入れると匂いを強く感じる場合がございますのでご留意ください。 保管はエアコンの直風(乾燥)や直射日光(紫外線)が当たらないところにお願いします。 可能な限り、お直しや漆の拭き直しも承ります。お気軽にお問合せください。

-

天然本藍染 オリジナルポーチ

¥4,950

『天然藍染オリジナルポーチ』 現在では希少となった、江戸期より伝わる「灰汁発酵建て」という技法で染められた藍染生地を使用しています。化学薬品を一切使わずに、自然からとれる原料のみを用いるため、環境にも優しい染色方法です。 この美しく貴重な天然藍染めの技術を用い、「アール・ド ・テロワール」のイメージに合わせたモダンでクリアなデザインのオリジナルポーチを仕上げました。 また、ポーチの紐の先には、ウルシの木のチャームを取り付けています。漆かぶれはありません。このチャームは日本産漆の生産を支援する産学共同「ウルシの木の活用プロジェクト」の取り組みで制作されています。 ●仕様 ・本体生地 綿 100% 染め 天然藍 100% 作り手 蛙印染色工芸株式会社 本体サイズ(畳んだ状態) 縦14cm x 幅16㎝ 手ぬぐいのような薄い布地に包んだ「テロワール」を入れるのにちょうど良い大きさです。 ・チャーム 天然木(ウルシ) 作り手 FEEL J株式会社 ※こちらの商品はポスト投函型のレターパックでお送りします。配達日時指定はできませんのでご了承ください。

ワイン専用漆器「テロワール」 ラインナップ

ワイン専用漆器「テロワール」でワインと漆器のある生活を楽しむ方々のコミュニティとして、

「テロワール ファンクラブ」を立ち上げました!

「会員限定・テロワールワイン会」も開催しています。

*「テロワール」をお持ちの方のみのコミュニティになりますので、ご参加いただくには申請が必要です。

*参加申請の際は、必ずアンケートにお答えください。